Krieg der Bilder

(Bild der Wissenschaft)Kriege werden nicht nur mit Bomben und Panzern, sondern auch mit Bildern geführt. Doch selbst die Mächtigen der Welt haben die Fotos nicht im Griff: Die Digitaltechnik führt zu immer grausameren Kämpfen an der Bilderfront.

Mehr als eine peinliche PR-Panne: Als US-Außenminister Colin Powell im Februar 2003 der versammelten Presse in der New Yorker UN-Zentrale seine Position zu einem möglichen Irakkrieg erläuterte, war im Vorraum des Sitzungssaals das Picasso-Gemälde „Guernica" – das die Gräuel eines Luftangriffs zeigt – mit blauem Tuch verhüllt. Das Bild sei kein angemessener Hintergrund, wenn der Minister über die Notwendigkeit von Bomben über Bagdad reden wolle, hatte ein UN-Diplomat gewarnt.

Die Journalisten waren über diese Doppelmoral empört – und druckten erst recht Abbildungen des Gemäldes. Der Pressestab von Powell hatte ein Eigentor geschossen.

Mehr als ein furchtbarer Augenblick: Das Bild vom erschossenen Studenten Benno Ohnesorg in Berlin brachte 1967 eine ganze Generation in Aufruhr

„Die Erfahrung, wie stark Bilder wirken, ließ die Kriegsherrn fotoscheu werden. Seither versuchen sie sich in Zensur und Inszenierung", sagt Paul. Der Falklandkrieg 1982 wurde geführt, ohne dass die Öffentlichkeit viel davon zu sehen bekam. Die zur besten Sendezeit ausgestrahlten Bilder des ersten Golfkriegs 1991 schienen nicht real, sondern wirkten wie ein Videogame. In Erinnerung geblieben sind bloß Aufnahmen von leeren Wüsten und grünen Leuchtspuren am Nachthimmel. Andere Bilder ließen die britischen Zensoren nicht passieren.

Heute, über zehn Jahre später, ist die visuelle Inszenierung wesentlich schwieriger – wenn nicht sogar unmöglich – geworden. Georg W. Bush gelang sie im Zweiten Irak-Konflikt nur in den ersten Kriegstagen, als die mit den US-Truppen reisenden TV-Teams nichts als endlose Bombenfeuerwerke, Panzervormärsche und kapitulierende irakischen Truppen präsentierten. Doch selbst die Mächtigen dieser Welt können die Bilder inzwischen nicht mehr unter Verschluss halten. Bald zeigte der arabische Sender Aljazeera die Verwundbarkeit der amerikanischen Armee: verängstigte US-Soldaten, die von irakischem Militär verhört werden; einen Iraker, der lächelnd die Leichen von sechs Amerikanern präsentiert, während das Zoom eines der blutüberströmten Gesichter sucht. Erstmals gelang es Terroristen, die Kamera selbst in die Hand zu nehmen."

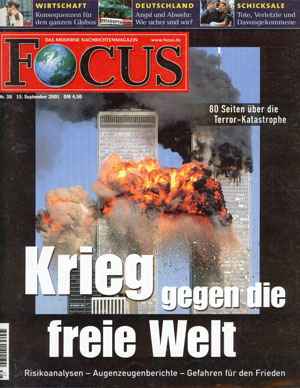

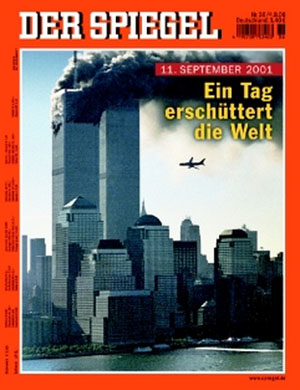

Symbolträchtig blieben die Trümmer des World Trade Center nach dem Terroranschlag vom 11. September stehen. Schock und Trauer verbreiteten sich über Medienbilder in die ganze Welt. Heute sind sie ins kollektive Gedächtnis eingebrannt

Das Bild der einstürzenden Twin Towers wird in die Geschichtsbücher eingehen. Auch hader gefolterte Kapuzenmann von Abu Graib und der nach seiner Festnahme mit irrem Blick um sich schauende Saddam Hussein haben sich ins Gedächtnis eingebrannt. Doch warum haben gerade diese Bilder so schockiert?

© Der Spiegel

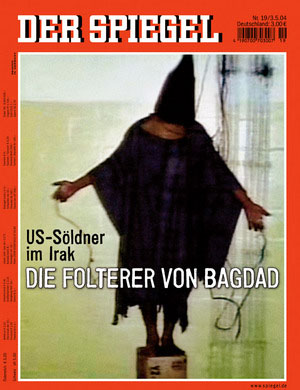

Der Kapuzenmann von Abu Graib

Bilder, die im kollektiven Gedächtnis gespeichert sind, berühren uns besonders, meint der Anglist und Kunstgeschichtler William. J.T. Mitchell von der University of Chicago. Der Kapuzenmann von Abu Graib, der mit Stromkabeln an den Händen und ausgebreiteten Armen auf einer Kiste balancieren muss, erinnert ihn unweigerlich an Jesus. denkt der an Jesus. „Die Ruhe und das Gleichgewicht, das der Mann auf der Kiste hält, erinnert uns an die frommen Bilder von Christus, der dem Druck und der Demütigung standhält, Würde zeigt und seinen Folterern vergibt."

Selbst die vermeintlich traditionsbefreiten Studenten der 68er-Generation konnten sich dem christlichen Bilderbe nicht entziehen, ist die Bremer Medienwissenschaftlerin Müller überzeugt. Sie verweist auf ein Schlüsselbild dieser Zeit: das Foto vom Studenten Benno Ohnesorg, der am 2. Juni 1967 bei einer Anti-Schah-Demonstration in Berlin von einem Polizisten erschossen wurde. Ohnesorg liegt leblos auf dem Asphalt. Eine junge Frau kniet neben ihm und bettet behutsam seinen blutigen Kopf auf ein Tuch. „Das Foto wurde zur Initialzündung der 68er-Studentenbewegung – nicht zuletzt deshalb, weil es in der Tradition einer jahrhundertealten Opfer-Ikonographie steht: der Beweinung Christi", sagt Müller.

© Der Spiegel

„Zwar unterscheiden sich Kulturen in ihrer Bildrezeption. Es gibt allerdings auch so etwas wie eine interkulturelle politische Ikonographie – eine Bildwahrnehmung, die bei allen Menschen ähnlich ist", sagt Paul. Generell gilt: Menschen reagieren auf Darstellungen von Tod und Leid umso stärker, je individueller und grausamer die gezeigten Szenen sind. Allerdings: Weil der Dauerbeschuss mit Bildern abstumpft, müssen immer drastischere Aufnahmen her, um die Aufmerksamkeitsschwelle zu überwinden.

Die Medien steckenn in einem Dilemma. Was dürfen sie zeigen? Was sollen sie zeigen? Wo ist die Grenze zwischen Wahrheitsfindung und Voyeurismus? „Man muss abwägen", sagt Justus Demmer, Pressesprecher der Deutschen Presseagentur (dpa) in Hamburg. „Dient das Foto noch der Nachricht oder transportiert es nur Sensation?" Die dpa entschied sich, aus dem Video über die Enthauptung des Amerikaners Nicholas Berg nur ein Standbild des Opfers zu verbreiten, bevor der Säbel fiel. „Wer die Bilder zeigt, wird zwangsläufig zum Instrument der Täter", schrieb hingegen die taz - und zeigte nach der Hinrichtung von Nicholas Berg einen leeren Bilderrahmen.

Völlig auf Kriegsbilder zu verzichten hilft keinem – am wenigsten den Opfern. Denn es scheint, als bewegten sich Politik und Öffentlichkeit oft nur dann, wenn die Konflikte sichtbar werden. Die Bürgerkriege und Genozide im Kongo, in Liberia oder im Sudan schwelen auch deshalb weiter, weil sie die meiste Zeit unsichtbar ausgeblendet sind.

Die Folter in Abu Graib hatte das Rote Kreuz in einem Bericht an die US-Regierung bereits im August 2003 angeprangert. Zum Skandal wurde die Nachricht erst, als Ende April 2004 die ersten Fotos auftauchten.