Lieben Pferde Strawinsky?

Der Pariser Choreograph Bartabas bringt Reittiere zum Tanzen und Menschen zum Staunen

© Antoine Poupel

Erlösung im Pferdehimmel. Zu der Musik von Pierre Boulez schweben Skelette zum Firnament

Es ist die heiterste Szene in dem poetischen, manchmal melancholischen Spektakel. Abend für Abend lockt die Theatertruppe Zingaro rund 1500 Zuschauer in ihren Zirkusbau im tristen Pariser Vorort Aubervilliers. Die Bretterfestung zwischen Mietskasernen und Schnellstraßen ist dennoch ein magischer Platz: Wer die lange Anfahrt nicht scheut, kann hier ein ganz besonderes Pferdewin-termärchen erleben.

Bartabas geht es um Gefühle, nicht um Kunststücke.

„Triptyk" heisst das neue, dreiteilige Stück des in Frankreich le-gendären Pferde-Choreographen Bartabas.Er verzaubert sein Publikum nicht mit komplizierten Dressurakten, sondern mit Bildern und gerittenen Phantasien. „Ich will weder Spektakuläres noch Virtuosität inszenieren. Ich will Emotionen wecken", erklärt Theaterchef Bartabas, ein musku-löser Mittfünfziger mit kurzge-schorenen Haaren. Seine neue Inszenierung läßt keinen Zweifel, dass es ihm um Ur-Gefühle geht, um Kampf und Vergänglichkeit, um Hoffnung und Erlösung in ei-ner Zeit, wo Tiere und Menschen sich noch nahe waren. In fast schon sakraler Atmosphäre empfängt „Triptyk" die Zuschauer: Weihrauchschwaden zie-hen durch die Luft, schwarz gähnt die Manege. Als die ersten Klänge von Strawinskys „Sacre du prin-temps" einsetzen, flammt plötzlich ein Scheinwerfer auf und entdeckt eine tätowierte Gestalt im Dunkel. Dann eine zweite, eine dritte. Nur mit einem Lendenschurz bekleidet robben die schweißglänzenden Körper durch die rote Erde, stehen auf und setzen vorsichtige Schritte auf einer flachen, erdbedeckten Halbkugel, die wohl die Welt be-deuten soll: Menschheitsdämme-rung. Schon preschen sechs wild bemalte Reiter in die Manege. Die Pferde sind auch schon da! Von Anfang an.

© Antoine Poupel

Kraft und Eleganz von Mensch und Tier

Mit einem traditionellen Zirkus will Zingaro nichts zu tun haben

Der Herr der Reiter - wie ihn die französische Öffentlichkeit respektvoll nennt - setzt auf den Reiz des Unkonventionellen und Mysteriösen, auch wenn es um seine Person geht. Seine Vergangenheit und seinen bürgerlichen Namen hält er geheim. Er stamme aus einer großbürgerlichen Familie in der Nähe von Paris, heißt es. Bartabis - der Wüterich - taufte er sich, als er Ende der 70er Jahre mit Straßenkünstlern durch Frankreich zog, gemeinsam mit Igor dem Wunderbaren und Branlotin, dem Hoffnungslosen

Sie gaben sich aus als Abkömmlinge des verarmten slowakischen Baron Aligre, der sich ruiniert habe, als er einen Wanderzirkus aufbauen wollte. Aus dieser Zeit stammt auch der Name „Zingaro" - italienisch für Zigeuner oder Bohemien - unterdem die Truppe auftrat.

Der Durchbruch kam mit den Pferden. Bereits mit seinem ersten Schauspiel 1984, „Cabaret Equestre", dem Reiterkabarett, verabschiedet sich Bartabis vom traditionellen Reigen der Zirkuskunststückchen. Gemeinsam mit Kamelen, Gänsen, Ochsen und einer seiltanzenden Katze vollführten seine Pferde ein mittelalterliches Schelmenstück.

Seitdem bewegte sich Zingaro zunehmend hin zur ernsthaften künstlerischen Darbietung, in der die Musik eine immer wichtigere Kolle spielt. Sänger aus Nordafrika, Tänzer aus Kajastan, Musiker aus Japan traten in den Spektakeln auf, vereinten die Musik der Welt in bisher ungesehener Weise mit animalischen Ausdrucksvermögen. Mittlerweile gehört eine neue Zingaro-Inszenierung zu den Pflichtterminen bei den großen Pariser Feuilletons. Allzu häufig kommen diese nicht vor, alle zwei, drei Jahre vielleicht. Pferde lernen langsam.

© Pascal Victor

Zwischen Pferden: Theaterchef Bartabas mit zwei Mitgliedern des Zingaro-Ensembles

Zingaro ist kein Job. Zingaro ist eine Lebenseinstellung

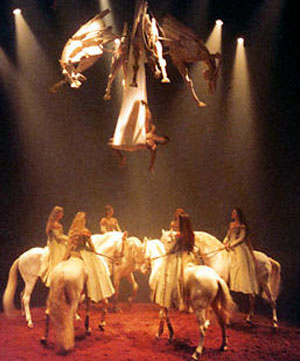

Der Tod eines Pferdes gehört zu den traurigsten Ereignissen in der Gemeinschaft. Die Geschichte von „Triptyk" ist auch die Geschichte von Bartabes Lieblingspferd, einem schwarzen Hengst, der ebenfalls auf den Namen Zingaro hörte und seit der ersten Aufführung der Truppe immer dabei war. Er starb 1998 bei einem Gastspiel in New York. Vor allem der zweite Akt von „Tryptik" ist auch eine Hommage an diesen Hengst und eine Reflexion über die Vergänglichkeit, nicht immer zur Freude der Zuschauer, die harmloseren Theaterzauber erwartet haben. Schaurig schön etwa ist das Zwischenspiel zur Musik von Pierre Boulez. Der berühmte französische Komponist schuf eigens für Zingaro sein Stück „Dialogue de l´ombre double" - Dialog des doppelten Schatten. Ein Klarinettist kommuniziert in dissonanten Tönen mit einem Echo aus der Dunkelheit, während bleiche Kunstgerippe an Drähten durch den Raum schweben. Vergebens versucht ein tanzendes Paar, die zerschlagenen Tierkörper wieder zusammenzubringen, umschmeichelt fahle Pferdeköpfe, schlägt sanft Arme und Beine um bleiche Hälse. Das ist schwere Kost für weihnachtlich gestimmte Zuschauer. Am Ende der Szene hört man höflichen Applaus und Protestgemurmel. Doch im Pferdehimmel wartet die Erlösung. Zu Strawinskvs heiterer Psalmen-Symphonie galoppieren im nächsten Akt sechs amazonenhafte Frauen mit wehenden Haaren, in hellgrünen, rosenbestickten Roben auf weißen Pferden schwungvoll durch helles Licht. Sechs männliche Reiter auf braunen Tieren gesellen sich zu ihnen: Harmonie zwischen Männern, Frauen, Pferden.

Zum Klang von Kirchenglocken erscheint in der letzten Szene der Schöpfer des Spektakels selbst. Ein Spot holt Bartabes aus der Dunkelheit. Er sitzt auf seinem neuen Pferd Horizont, das im Rhythmus der Glocken kunstvoll auf der Stelle tänzelt. Es kommt nicht voran, aber alles geht weiter. „Zingaro wird nicht sterben", versichert Bartabes. „Solange die Pferde mir was zu sagen haben, werde ich weitermachen." Und wenn nicht er, dann gibt es andere. Die nächste Generation wird schon geschult: Vor den Wagen der Artisten steht neben dem Sandkasten ein geblümtes Schaukelpferdchen bereit.